四川在线记者 王攀 阿坝观察 刘文佳

8月27日,川西北高原上的红原大草原已渐渐褪去绿装,泛黄的草已泛起秋意。在瓦切镇达峨村,王青泽朗和团队成员望着草原上的细雨商量:“等天气一转好,就得赶紧动员去牧民家割草了。”

红原县瓦切镇牧民收割饲草。刘文佳摄

王青泽朗是瓦切镇一位有名的“土专家”,与牧草打交道已有20多年。2002年,他在四川省草原科学研究院院担任农机手时第一次接触人工种草,“小时候草很多,从来没想过草会不够。后来才明白,人多了、牛羊多了,草就紧张了。”这也是他后来成立益众农业机械服务专业合作社的初衷——用自己学到的知识让家乡的草原变得更绿、更茂盛。

20多年来,王青泽朗见证着红原县牧草种植从被动推广到主动需求的转变,“刚开始县上推广种草的时候,都是‘求着你去种’,现在是牧民‘求你过来种’。”王青泽朗说。

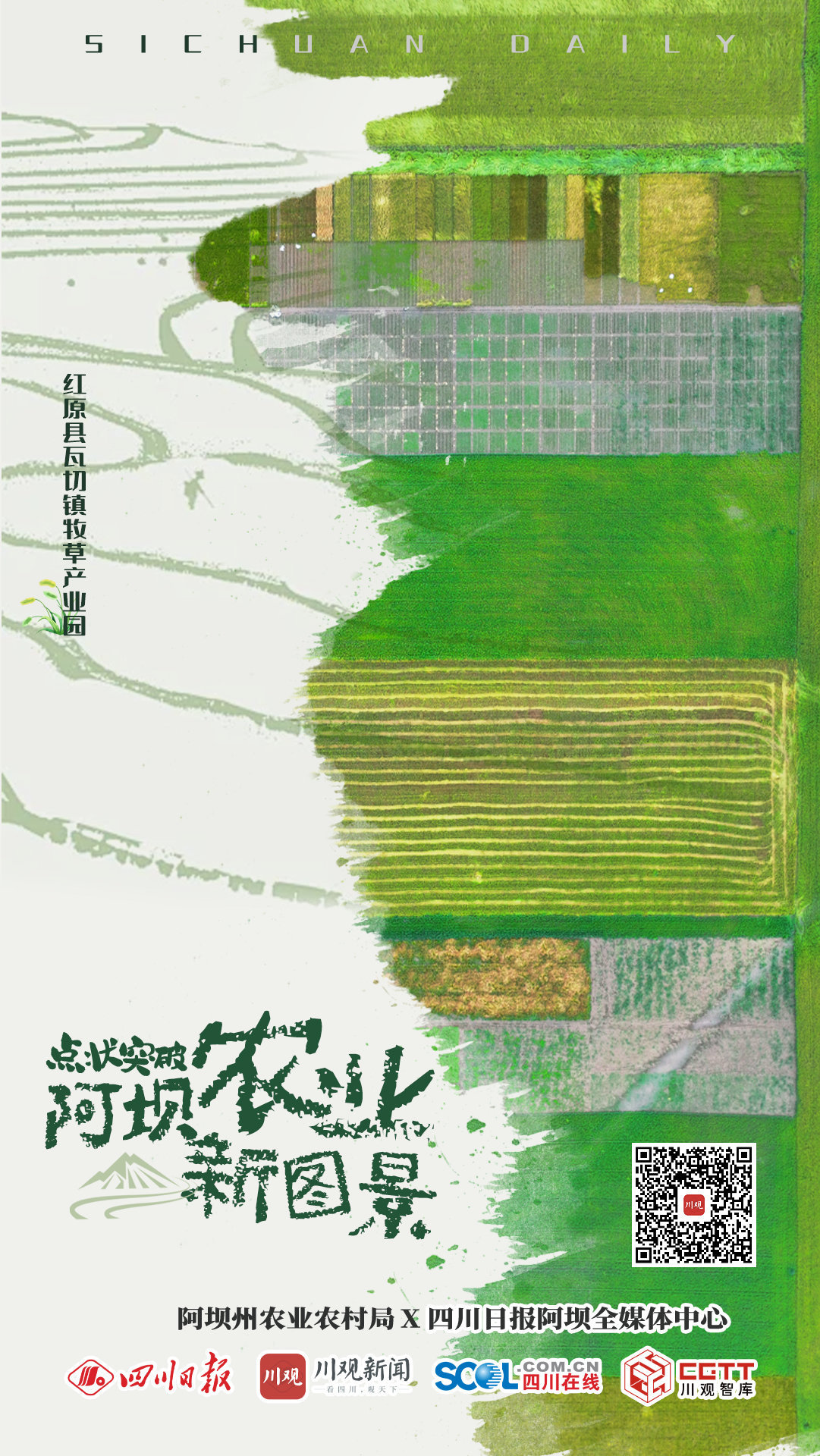

红原县瓦切镇牧草产业园。王攀摄

红原作为阿坝州唯一的纯牧业县,牦牛产业是其支柱产业,而牧草则是产业的根基。但长期以来,也面临着牧草资源季节性闲置和区域不平衡等难题。

如何突破这一难题?红原县科学技术和农业畜牧局副局长杨璐介绍,红原县通过成立农机服务队,提供规模化、高效率、社会化的农机作业服务,解决“小农户”与“大生产”“大机械”之间的矛盾。王青泽朗成立的合作社便是其中之一。“近年来,在省草科院的支持下,我们推广‘卧圈种草’模式。政府提供补贴,牧民只需每亩出400元,合作社就能提供从播种到收割的全流程机械化服务。”杨璐说。

所谓“卧圈种草”,是指在高寒牧区,利用夏季家畜转场后闲置的圈舍地块,快速种植优质一年生牧草饲用燕麦。这种方式既不破坏草原,又能高效利用闲置土地和牲畜粪肥,可显著增强牧民在极端天气条件下的抗灾保畜能力。

“以前老百姓自己买草,一年要花1万多块钱,现在这种模式,可以填补一部分牧民对饲草的需求,牧民就可以少买草了,而且从种到收,我们提供全程机械化服务。”王青泽朗告诉记者,如今,合作社服务范围已覆盖红原县10多个乡镇。今年以来,已有600余户开展卧圈种草。

牧草种得好,还要卖得好,更多的创新机制正在探索中。

红原县瓦切镇牧草产业园。王攀摄

近年来,省草科院凭借草种资源和育种方面的科研优势,为当地牧民和种植大户免费提供老芒麦、垂穗披碱草等优良草种,并进行高效栽培技术指导,牧民只需负责日常管护。

8月底,进入牧草收割阶段。“我们回收部分种子用于进一步科研,牧民收割的牧草可自用,也可作为商品草对外销售,双方各取所需。”国家牧草产业技术体系副首席科学家、四川省草科院副院长刘刚介绍,这一模式真正实现了“科研支撑产业,产业反哺科研”。

更多的谋划还在推动中。记者在瓦切镇看到,川甘青牧草交易中心已立在国道旁。“交易中心兼具生产、加工、分级、收储、物流、科研、科普等功能,下设种子交易、饲草交易两大核心板块。”交易中心运营方工作人员苏胜寒介绍,目前,中心还处在起步阶段。

未来,牧民可通过交易中心实时查看饲草、草种等产品的市场价,决定何时出售或购买相关产品。公司也可根据市场行情,上门收购草种和饲草,推动相关产品优质优价。